¡ Gracias, Pablo Perantuono y CTBA!

31.5.24

LOS ENTENADOS EN LA AGENDA REVISTA

30.5.24

LOS ENTENADOS / TEATRO REGIO

La prosa de Saer me gusta más que la de Borges: lo dije. Y “El

entenado” está en la tríada de mis libros de Saer preferidos, junto a “El

limonero real” y a “Glosa”. Era raro que me interesara la obra de teatro, pero

tenía muchas ganas de verla porque no me podía imaginar cómo se vería ese libro

pasado a representación visual, por la dificultad para volverlo guion. Bueno,

también podía hacerse lo que Lucrecia Martel hizo con “Zama”, una adaptación

digna y muy respetuosa de la historia hallada en las páginas, pero que bajoneó

a todos los amigos de Antonio Di Benedetto, entre los que me cuento. Y, de

paso, nos bajoneó a los seguidores de la propia cineasta, sentándonos a ver su

película más floja. Conste que soy fan absoluto de toda la gente que estoy

nombrando. Y conste también que ahora tengo una figura más para idolatrar:

Irina Alonso, la directora de la versión libre de “El entenado”. Que por suerte

es libre. Y genial.

Reconozco que caí como un chorlito. Porque, digamos la

verdad, el Solís de Saer, y muy probablemente el Solís real, estaba picado por

los mosquitos, con fiebre, con cansancio por el viaje tan largo y tan incómodo

cuando los indios le tendieron la trampa en nuestras playas. Pero yo entré al

Teatro Regio descansado, merendado, y con todo mi escepticismo a cuestas,

suponiendo ingenuamente que no me iba a gustar nada lo que estaba por ver

porque me gusta demasiado la novela, o nouvelle, del maestro de Serodino.

Y caí en la trampa de Irina. La Irina india me mató, me cortó en pedacitos y le

dio de comer mi carne a sus perros.

“¿Este vodevil va a ser toda la obra?” Parece, sí. “¿Los

actores van a tocar instrumentos medievales cada dos o tres parlamentos?” Son

capaces. “¿Esos barquitos de Telgopor pintados con témpera marrón son la

escenografía?” Se ve. “¿Esa indumentaria de Billiken, con indios con tres

plumas en la cabeza, el vestuario?” Claramente. La obra es una reunión de todas

estas berretadas que estamos viendo. Y, de repente, y sin saber cómo ni por

dónde, aparece el libro. Y vemos y escuchamos a Saer en su máximo esplendor.

Irina Alonso, junto al coreógrafo Damián Malvacio, el músico

y actor Aníbal Gulluni y los otros tres actores Claudio Martínez Bel, Iride

Mockert y Pablo Finamore, nos meten en tema desde el amateurismo de una obra

con personajes de carromato como los de “La Vis Cómica”, que a veces han actuado

para príncipes y reyes, pero vienen de lugares oscuros en los que pueden volver

a caer en cualquier momento. Una compañía ambulante de “Cómicos de la Legua”,

que durante el Renacimiento hacía sus representaciones en circuitos rurales,

viajando de aquí para allá. Los llamaban así porque los obligaban a acampar a

una legua de los primeros pobladores de la ciudad, de lo jipis que

aparentaban ser.

En la obra de Saer los salvajes saben que van a perdurar en

la palabra de un testigo; hay toda una simbología del valor de la narración.

Los supuestamente bárbaros son los que conocen el peso de la palabra. Por eso al

entenado lo devuelven sólo cuando ven venir, por segunda vez, a los de su clan,

en la siguiente expedición. Los hombres existen cuando son relatados: hay ahí

una forma de pervivencia. Los indios eligen al adolescente por esa causa, y lo

conservan entero para que cuente. El relato está formulado en primera persona

por el protagonista, es casi una declaración. La obra que la compañía ambulante

representa se apropia de la primera persona literaria separando los libretos,

en una puesta armada para que la historia siga corriendo por los pueblos de la

Europa del 1500.

El final de Irina funciona perfecto cuando tiene el mismo

efecto propiciado por Saer: hacer que nosotros nos sintamos los únicos

espectadores de su discurso, los elegidos para heredar aquellos sucesos de

Indias. Desde el final de Irina hacia delante es posible que el cuento ya no

funcione tan bien. Los que estuvimos anoche presenciando la obra fuimos

-quizás- los últimos privilegiados. El efecto del entenado de Saer queda

intacto después de todo el manoseo: es un hombre que ya no pertenece a su

cultura. El ahora definitivamente outsider, nos ha relatado el cuento

por última vez.

La adaptación de Irina honra cada página de “El entenado”. Es

una animalada teatral, dicha como un elogio bárbaro. La puesta juega a

mostrarnos una representación de colegio, y cuando estamos a punto de

decepcionarnos preguntándonos qué estamos viendo, irrumpe Saer en una

zambullida feroz, salvaje, extraordinaria, y ya quedamos definitivamente

pegados a la noche. El entenado hace como el protagonista de “El limonero real”:

se tira de cabeza al río.

Al principio cuesta dar con el registro: parece comedia. “El

entenado” no puede ser comedia, ufa. Bueno, Irina nos enseña que sí, que puede

parecer cómica ante la falta de presupuesto. La escena de la parrillada caníbal

hubiera sido pan comido para Hollywood: una multitud de indios, una montaña de

pedazos de cuerpos puestos a asarse entre los leños. Filmable gore por donde se

lo vea, con presupuesto de Dino de Laurentis. Acá no hay más que dos indios, un

hombre y una mujer. Juntos son multitud y orgía. Irina basa la comicidad de la

pieza representada, la obra adentro de la obra, con la ingenuidad de gusto

involuntario de que a los actores les está saliendo así y no hay tu tía con el

chaucha y palito. Acá no hay efectos especiales, ni cientos de extras

desequilibrados. Lo que se ve es lo que es, si te da risa espérate un poco, que

ahora te vas a conmover.

Tanto en la obra como en el libro están bien pintados los

mundos contrapuestos: la codicia del español, la nobleza del indio. La

representación aumenta la dicotomía, extendiendo la codicia española al

director de la compañía de teatro.

La historia también cuenta la lucha de la civilización versus

la naturaleza. “Los salvajes son los verdaderos hombres”, suelta el entenado en

uno de sus párrafos finales. Encontramos el mismo estupor del europeo frente a

la realidad natural que lo supera en “Zama”, y también en “La aventura equinoccial

de Lope de Aguirre”, del español Ramón J. Sender, con el que Herzog realizó

“Aguirre, la ira de Dios”. La diferencia grande entre los libros que escogieron

Martel o Alonso del elegido por Herzog es que son obras cumbres de la literatura

mundial, y el de Sender apenas si es pasable. Entre las recomendaciones sabias

de Herzog está la de nunca meterse a filmar una novela demasiado buena.

Irina Alonso logró una adaptación que parecía imposible. Hoy

soy, de nuevo, el mismo que fui cuando leí el libro por vez primera a mis veintidós,

y cada vez que lo releí. Pero, ahora, por verlo en el teatro. Déjense acertar

por esta flecha venenosa. Contágiense.

El Entenado va de jueves a domingo a las 20 horas en el Teatro Regio, Avenida Córdoba 6056, hasta el 11 de agosto de 2024.

29.5.24

28.5.24

27.5.24

24.5.24

23.5.24

22.5.24

SLT / AHIRA

El primer lanzamiento de SLT, el Suplemento Literario Télam fue el 21 de noviembre de 2011 en versión digital, y desde el 8 de diciembre, en papel, cada jueves, junto al Reporte Nacional, el periódico de la Agencia de Noticias, por decisión del por entonces presidente de Télam, Carlos Martín García. Se publicaron 336 números dirigidos por Carlos Aletto quien, como relata en el texto que se adjunta a esta página, tenía como labor “conocer novedades, contactar y tratar con los autores, seleccionar contenidos actuales y, al mismo tiempo, revisar la tradición, administrar los materiales según las pautas graficas del diseño, crear las secciones, estudiar el mercado periodístico y literario para aportar originalidad”, cumpliendo con los tiempos apresurados de una publicación semanal.

Una de las premisas fundamentales de SLT fue incorporar nuevas voces al circuito literario junto con las ya consagradas, acompañando así la conocida sección de Cultura de la Agencia que cubría el mercado literario, tarea que realizaba en ese momento Mora Cordeu. El título, SLT, fue elegido como homenaje al TLS —The Times Literary Supplement—, el prestigioso suplemento literario surgido en 1914 del diario inglés The Times, que se convirtió en una publicación independiente y de renombre en el ámbito literario internacional. La composición general de SLT estuvo en manos del escritor y diseñador gráfico Rodolfo Luna, con la colaboración de José de Luca.

Desde su inicio, SLT contó con la colaboración de destacados escritores, poetas, columnistas: Vicente Battista, Claudia Piñeiro, Guillermo Saccomanno, María José Sánchez, Juan Martini, Mario Goloboff, Juan Pablo Bertazza, Leonardo Oyola, Gustavo Nielsen, Dolores Pruneda Paz, Sebastián Basualdo, Daniel Freidemberg, Jorge Boccanera, Lucila Carzoglio, Leonardo Huebe, entre otros nombres.

Algunas de las secciones más conocidas fueron: “La poética”, a cargo de Guillermo Saccomanno; “Los Jueves de Claudia Piñeiro”; “El Punto de Vista” de Vicente Battista; “El Cronista accidental”, por Juan Martini; “Milanesa napolitana”, por Gustavo Nielsen; “Todos bailan”, por Daniel Freidemberg; “Relecturas”, de Mario Goloboff; “Diálogos”, con entrevistas y conversaciones de Jorge Boccanera; “Tiempo recuperado”, por Luis Soto.

En julio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, Hernán Lombardi, Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, ordenó el cierre del suplemento, poniendo fin a esta etapa creativa de promoción de la literatura desde Télam.

20.5.24

EL DESTAPE DE "fff" EN LA WEB / EL DESTAPE WEB

"T.: ¿Cómo surgieron los cuentos de fantasmas que integran el libro?

G.N.: La mayoría surgieron en pandemia. Estábamos aislados. Me comunicaba con mis amigos pero no los podía ver. Tampoco a mi novia que vivía en provincia. De algún modo éramos todos fantasmas. Y convivía diariamente en mi casa con un panel que hice para la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, que tenía un molde en silicona de un vestido. Lo usamos para hacer el Monumento a las Víctimas del Holocausto en base a un vestido que me cedió una diseñadora amiga. Lo había hecho su madre. El caso es que la silicona absorbe la luz, así que era ingresar a una habitación de noche y encontrarse con ese vestido encendido. Una imagen fantasmagórica."

16.5.24

15.5.24

14.5.24

CV

Vivo una vida simplificada. Ya no tengo padres, ni tengo hijos, ni mascotas propias (amo a Naná, la perra de Moi, pero no es mía). No padezco ninguna religión porque no creo en nada. No me interesa el fútbol. No manejo autos. No veo tele, no sigo series, la música no me sirve para nada. Normalmente no como dulces (salvo que sea un excelente chocolate). Poco a poco me voy desprendiendo del cine, al que estoy notando muy repetitivo y simplón. Poco a poco también me iré desprendiendo de la arquitectura.

Disfruto del amor, de mis pocas amistades, del silencio y de

la soledad. Me gusta viajar, el mar, el pimpón, el buen vino, estar en casa.

Coger, comer, caminar, dormir. El teatro ingenioso y los libros. Cocinar, sacar

fotos y dibujar.

13.5.24

GATO DE PIERRE BONNARD / GATO DE HEGENBARTH

10.5.24

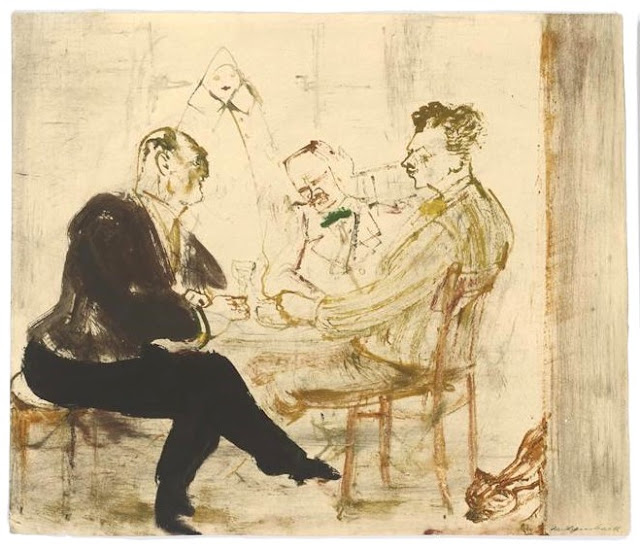

GENTE REUNIDA / JOSEF HEGENBARTH

9.5.24

MUJER / JOSEF HEGENBARTH

8.5.24

JOSEF HEGENBARTH / ANIMALES

7.5.24

JOSEF HEGENBARTH / RETRATOS

6.5.24

MAL DE LENGUAS / ANA MARÍA SHUA

“En defensa de la pureza y perfección del idioma, hay gente que abomina

del chat o los mensajes de texto con abreviaturas, sin mayúsculas y faltas de

ortografía porque estarían causándole al español un daño irreparable. Por su

parte, a través de los medios, siempre temibles, el lenguaje incorrecto de

periodistas y animadores ejercería sobre la audiencia una influencia deletérea.

El temor a la mala influencia de la televisión sobre el idioma es tan

antiguo... como la televisión. Entre tanto la lengua cambia, vive, crece, se

modifica, se interrelaciona con otras lenguas. En los años cincuenta y sesenta

muchos suponían que el doblaje de las series iba a producir una generación de

argentinos que hablarían de “golpizas” y “balaceras”, que dirían “voltéate” en

lugar de “date vuelta”. Lo que produjo, en realidad, es un pueblo familiarizado

con muy variadas formas dialectales del español.

Mi única hermana se dedica a las investigaciones sociales en Chicago.

Cierta vez tuvo que trabajar en un tema de mercado. Un canal latino había

comprado el teleteatro argentino Muñeca brava y quería saber si la mayoría

hispana en Chicago, formada por mexicanos, iba a aceptar y entender el dialecto

argentino. Se organizaron grupos de mujeres que veían el teleteatro en dos

versiones: la argentina original y una versión “doblada”... al mexicano. Para

gran alivio general, las mujeres mexicanas entendían perfectamente la versión

original y la preferían.

Voces milenaristas alertan constantemente sobre los males de permitir

que la lengua siga modificándose. Yo misma me irrito al ver que se usa en

español el anglicismo “controversial” cuando tenemos la linda palabra

“polémico”, “reluctante” por “renuente”, “remover” por “quitar”, sin hablar de

nuevas palabras horribles como “empoderar”. Sin embargo, sé que nada de esto

empobrece el lenguaje. Al contrario, deberíamos dar la bienvenida a nuevos

sinónimos que lo hacen más rico y variado.

El inglés, la lengua del imperio, penetra todas las demás, pero a su vez

se ve penetrada, ¡y cómo! por el español. Para felicidad del idioma inglés, no

existen instituciones que intenten controlarlo y limitarlo, como hace (por

suerte, inútilmente) la Real Academia con el español, estableciendo listas y

reglamentos. Nadie considera que el inglés necesite ese tipo de

encasillamientos. De hecho, su enorme riqueza tiene que ver con la invasión de

los normandos a Inglaterra en la Edad Media y la consiguiente incorporación de

términos de origen latino.

¿Por qué resulta tan perturbadora para muchos la utilización de nuevos

códigos en el lenguaje escrito (sms, chats)? Para empezar, ¿a qué tipo de

comunicación escrita formal y “correcta” reemplazan esos textos? A ninguna. Son

una forma de comunicación nueva. Gente que ignoraba casi el lenguaje escrito,

chicos que escribían sólo para cumplir con sus tareas, adultos que no habían

vuelto a escribir desde la escuela, redescubren la posibilidad y la maravilla

de escribir. Y en una muestra de la incesante capacidad de creación del ser

humano, inventan nuevos códigos con abreviaturas que les resultan accesibles,

rápidas y comprensibles. ¡Viva la letra!

El tema de la ortografía en español merece una nota dedicada

exclusivamente al tema. Dos premios Nobel abogaron por la abolición de las

reglas ortográficas: Juan Ramón Jiménez y Gabriel García Márquez. Se olvida una

y otra vez que la ortografía es una convención arbitraria, y no una cuestión

ética. Durante muchos años la buena ortografía fue marca de clase: era muy

importante enseñarla en la escuela, porque su dominio era un paso hacia el

ascenso social. Hoy la gente joven le presta poca atención. En una comunicación

formal, basta con dejar que el procesador de textos se encargue de la cuestión.

Si la comunicación no es formal, todo vale. Se vuelve a una ortografía

vacilante, en que una palabra puede escribirse de muchas formas distintas, no

tan diferente de la que usaban nuestros próceres en el siglo XIX, apenas ayer.

En los Mabinogion, esos textos medievales de la literatura popular

galesa, una historia estremecedora da cuenta de lo antiguo que es ese terror al

cambio, común a toda la humanidad, porque implica una pérdida de la identidad

que se asimila a la muerte. Un ejército de galeses invade Europa, llegan

victoriosos hasta Roma, hacen cautivas a muchas romanas, que toman como esposas

y se vuelven a Gales llevándolas con ellos. Para que sus hijos mantengan la

pureza del idioma galés, los guerreros les cortan la lengua a sus mujeres

romanas.

Hoy, por suerte, nadie tiene el poder de cortarle la lengua a quien aporte

cambios al lenguaje. Ya sabemos que el diccionario es una herramienta útil y no

un libro sagrado, ni un código legal. El chat o los mensajes de textos son

nuevos códigos, comparables al código Morse, o al lenguaje de los telegramas.

No hay que asustarse. Hoy, como siempre, se teme a lo que no se conoce.”

3.5.24

MAURICIO KARTUN / LA INFANCIA NUNCA FUE UN PARAÍSO

"Mi madre Charito Huerres fue persona atenta y dada a los detalles.

Apenas empecé a frecuentar los cumpleaños de mi

colegio me mandó a hacer unas tarjetas personales, de las que conservo alguna

todavía. Esta es una.

Eran mi sello distinguido. Niñito bacán.

Hacía la envoltura de los regalos con plegado

primoroso y pegaba con Pegalotodo la tarjetita sobre el papel manteca floreado.

La encontré en una caja de fotos hace poco y

recordé un fragmento espeso de la infancia.

Había en tercer grado del colegio Almirante

Brown de Ballester, una chica que me tenía tonto.

Tonto, a ver, tonto es poco.

Era muy rubia, muy blanca, y de apellido

alemanísimo con varias haches y dobles efes. Solía verla además en la pileta

del Sportivo. Era nadadora. Y en malla me ponía más tonto todavía.

El día que me invitó a su cumpleaños sentí que

mi regalo debía ser como un mensaje que hiciera que al menos una vez en la

vida, una vez, sus ojos celestes me miraran un poco. Lo compré yo mismo, no

dejé que lo elija la economía familiar. Y seguro de que ella lloraría como yo

había llorado leyéndolo le compré en la librería Mickey de la avenida 3 de

Febrero un ejemplar de tapas amarillas de Príncipe y Mendigo. Lloraría, se

acordaría de mí, pensaría en qué parecidos éramos, me lo comentaría y

hablaríamos en un recreo apoyados en la pared de ladrillos sobre nuestro

emocionante y común amigo Mark Twain. Y ella así de cerca tendría en el pelo al

agitarlo el perfume inconfundible y sano del cloro de la pileta.

Después de mucho dudar deslicé entre las hojas

del libro una de mis tarjetitas. Sería señalador y sería el ayudamemoria de

quién había sido el autor de semejante impacto emotivo.

Lo recibió con gracia, todo lo hacía con gracia,

como nadando, y lo dejó junto a los otros regalos sobre su cama.

Esperé durante semanas una señal, un mensaje, un

comentario.

Nada.

Tiempo después, otro cumpleaños del grado. La vi

llegar con su paquete y entregarlo con gracia. Siempre su gracia acuática. La

cumpleañera rompió el papel, agradeció y lo puso junto a los otros. Me acerqué

curioso y ahí lo vi. Otro ejemplar de Príncipe y Mendigo. Casi lloro: lo había

leído, le había encantado y ahora era ella quien regalaba el mismo título para

deleite de todo resto del mundo. Más claro el agua suya: me lo estaba diciendo

a los gritos.

Mientras la manada conurbana se apretaba sobre las

velitas me acerqué a los regalos y lo abrí. Quizá alguna dedicatoria de su

letra primorosa hablaba de nuestra pasión marcktwainista.

No había dedicatoria, pero en la primera página,

allí donde yo la había puesto, estaba todavía mi tarjeta. Ni siquiera lo había

abierto antes de descartarlo.

La saqué con vergüenza ajena y la deslicé en el

bolsillo de atrás del vaquero Farwest. Quizá era esta misma tarjetita de acá

arriba. Vaya a saber.

Volví a la mesa cuando cantaban. Prendieron la

luz, agarré con la servilleta la torta gorda y me fui a comerla al patio. Me la

tragué de tres mordiscones, volví a la mesa por otra y salí al patio de nuevo.

Mirando las macetas con Lazos de Amor y Alegrías

del Hogar saqué algunas conclusiones trascendentes que me acompañaron luego

largamente en la vida. A saber:

✓ Todo alemán odia a

los niños de apellido ruso. Si es alemana, más.

✓ Todas las rubias son

muy crueles. Muy crueles.

✓ Los ojos celestes

son fríos como azulejo de pileta. Como las frías aguas del sportivo en la

mañana.

✓ Las rubias bellas

practican natación. Todo el resto leemos libros.

✓ Mil veces mejor

comer torta gorda que enamorarse, y que las chicas lindas se vayan todas juntas

en fila india a la reputa madre que las parió.

La infancia nunca fue un paraíso."

2.5.24

1.5.24

SOBRE "LA TESIS ONCE" DE DIEGO BARREDA / NARRATIVAS DE AMÉRICA, EDITORIAL COLIHUE

Un chimento de la historia del mundo dice que Carl Marx

guardó durante cuarenta años un borrador escrito a mano debajo del vidrio de su

escritorio. O sea: lo vio, lo leyó y releyó, pensándolo, rumiándolo, dándole

vueltas en su cabeza durante cuarenta años seguidos, mientras escribía los

tratados económico-filosóficos que le dieron chapa. Se trata de la tesis de

Feuerbach que vio la luz en 1845. El propósito del texto fue construir una

filosofía materialista centrada en una praxis transformadora, en un “hacer”. El

punto décimo primero de ese trabajo, madurado como un vino exquisito, es

conocido como La tesis once, y dice lo siguiente: “Los filósofos no han hecho

más que interpretar al mundo de diversas maneras, pero lo que se trata es de

transformarlo”. Cuando Marx habla de filósofos se refiere a todos los

intelectuales. La única manera de hacer filosofía es superándola. La única

manera de superarla es haciéndola. El fin de la filosofía está fuera de su

propio cuerpo, está en la transformación del mundo.

Acá aparece, por primera vez la noción de conocimiento aplicado versus conocimiento abstracto, una pelea de fondo que compromete tanto al humanismo como a la ciencia. Hoy esta separación nos parece absurda, pero en su momento el capitalismo la apoyó y festejó para poder madurar los horribles principios que tanto le han servido hasta estos días: explotación, apropiación y patriarcado. Estos tres monstruos que hoy lamentablemente padecemos no dejan CASI resquicios aparentes para otras formas de sentir, registrar y vivir en el mundo. En ese “casi” radica la potencia del libro que hoy estamos celebrando, del escritor Diego Barreda. Un “casi” del tamaño de un granito de arroz, pero con más decencia que toda la derecha planetaria junta.

Es cierto que combatimos y seguiremos combatiendo los males

que el marxismo nos señaló con su dedo progre: basta ver los avances del

feminismo, de los derechos humanos, de las minorías, de la educación. Avances

que en ocasiones como la que vivimos se ven hostigadas por lo que parecen

retrocesos, o intentos de volver a un pasado salvaje en el que sólo existan las

obligaciones, y nada más. Pero estamos ahí, sosteniendo las paredes de una casa

más justa y nuestra, con toda la fuerza que tenemos. Aunque a veces nos parezca

una causa perdida, seguimos en pie. Nosotros tenemos memoria, y la usamos.

Diego Barreda arremete contra el colonialismo con militancia, lo

hizo siempre. Su vida es un ejemplo, él es un referente aunque no lo busque. Diego milita

declarando en un juicio de lesa humanidad o escribiendo una ficción. Hoy han

regresado objetivos que creíamos perdidos: la destrucción del ascenso social

por medio de la eliminación de la educación pública, por ejemplo. Diego nos

cuenta en su novela, “La tesis once”, la historia de dos hermanos separados por

la dictadura, dos personajes que tienen varios nombres -ella se puede llamar La

Polaquita de chica, pero cuando crece adopta el de su mamá del amor, Matilde;

él viene de ser Raúl para resguardarse en los apodos: Ringuelet, Ladrillo

bombón-, que pueden tener varios nombres, digo, pero una sola ética. Las

novelas y los cuentos de Diego son la parte simpática y creativa de su

militancia.

En “La tesis once” y “En el pantano”, su novela anterior,

hay locura, hay dictadura. Los dos son libros corales, donde la imaginación

busca sortear las torturas como puede, en un país sometido muy parecido a la

Argentina de hace cincuenta años.

La maduración de un libro a otro se nota en el tratamiento

de los personajes. No sólo La Polaquita y Ringuelet son hermosos y queribles,

también lo es esa caterva del hospital con apodos arltianos: el Doctor Froi,

Posipol, el Libidinoso, Maguiver, el Enfermero Enfermo, el Exultante Surrealista.

Ni hablar de los maravillosos Don Carlos y Doña Matilde: él le hablará a la

nena del Paraná, y ella de la guerra del Paraguay. Hasta la Agüela, con su

crueldad analfabética, será tratada con piedad por su autor, que sólo se

demostrará distante con Dosveinte, el milico asesino.

Simplemente porque todos odiamos a Dosveinte.

Ringuelet, pobrecito, está dañado debido a las sesiones de

picana. A Ringuelet lo volvió loco la electricidad. Le das la mano y te da

corriente. No puede tomar agua porque el estómago le entra en cortocircuito.

- Muy picado, el

animal" -responde él, lo que tal vez quiera decir muy picaneado. “Por acá, muy

picaneado.” Una pequeña muestra de toda nuestra lógica trágica. La Agüela se lo

había adelantado a La Polaquita en la primera página:

–Menos las piedras, todo se muere. Vos no te preocupes. La Agüela se está muriendo, pero no se muere. Al Gauchito Gil lo degollaron hace cien años, pero está vivo. Hace ya más de mucho tiempo que fuimos a verlo a Ciudad Mercedes. Al santuario, fuimos. Te llevé lo más de pequeña que se podía, a caballo fuimos, no lo olvides. Él me prometió en persona que te va proteger cuando yo no esté. Se mueren los buenos, pero por suerte también los malos.

Así es como trata Diego a sus personajes santos y también a

los que son un poco diablitos: con clemencia, con compasión. Y así es como los describe,

a lo Gombrowitz:

“Froi es el más grande de los froidianos. A cada uno de nosotros nos fue despejando las obsesiones: la predilecta, las derivadas y las secundarias. Una madre sobreprotectora nos hubiese acomplejado. Froi es infinito en paciencia y en agrimensura.”

“Originalidad: entendida no como mera novedad, sino como

aquello que lucha por abrirse paso entre la marea de lugares comunes, de lo ya

suficientemente dicho, de la música de época, de lo que alguna vez fue

expresivo y ahora es retórica. La originalidad, en este sentido, debe tener en

cuenta necesariamente a la tradición como medida y desafío. A la frase de

Joseph Conrad: “Por el poder de la palabra escrita, hacerte oír, hacerte

sentir, hacerte ver”, agregaríamos: de otro modo.”

A nivel resolución, el libro de Diego, también resulta

interesante. Está dividido en tres partes, una primera de crecimiento, una

segunda de manicomio y una tercera de exilio. Los tiempos dan saltos y, cuando

menos lo esperamos, hacen enroques sabios: es un buen recurso para una novela

de desencuentros. El hermano Raúl ya no se dejará reconocer porque lo

cambiaron, porque lo deterioraron, porque lo convirtieron en una cosa: no es

más un tigre de verdad, sino un tigre de papel.

Ese tigre fácil de arrugar o de romper -papelito-, viene con ideas poderosas, de revolución tierna, de lo que le queda a alguien que parece vencido, pero ¡nunca! Va un diálogo clave entre el prisionero y el doctor:

“–No se olvide jamás del viejo tonto, se

lo recomiendo. Miles de viejos tontos caminarán con sus bastones, tomarán el

microcentro porteño con sus sillitas al atardecer, cubriendo las avenidas y las

calles. Llevarán sus termos, el mate y los bizcochitos. Un sencillo cartel,

colocado al pie del horrible Obelisco dirá que “Los cuarenta y tres mil quinientos

quince venerables aquí presentes no nos retiraremos hasta que el gobierno nos

dé el aumento que pedimos”. Es la táctica del distraído feliz: la contundencia

y el silencio. ¿Quién se les va a animar? Por si acaso los liberales no cedan,

a la mañana siguiente una nutrida columna de nietos se hará presente, interpretando

un coro de llantos destemplados cada media hora.

–¿Y si no ceden?

–Ya me dije yo que los sicólogos son policías... Si no ceden

les cagaremos la Avenida de Mayo, y así de seguido. Usted quiere

desestabilizarme por considerar a los pobladores más antiguos del planeta como

a los futuros actores de la Tesis Once. Los miembros ancianos de nuestro

partido serán de la vanguardia, y aportarán su experiencia social acumulada más

temprano que tarde, encabezando la larga marcha de los humanos que, raquíticos

de posibilidades ante la parca, apuestan a no morir, reencarnando los ideales

del panal, el hormiguero y del mismísimo Matusalén. Una convocatoria a los

viejos para no morir nunca producirá una catarata; una avalancha de porfiados

imparables, un aluvión de tal magnitud que rebasará sin misericordia ni piedad

a los ejércitos de policías.”

Llegamos al final. En el momento más emotivo del libro, Diego irrumpe con un poema en mayúsculas que, de entrada, me pareció raro, como forzado. Es una colección de sustantivos; algunos positivos, lindos, SOL, TIERRA, PENSAMIENTO, AMOR, AGUA, DESEO, JUSTICIA. Otros fuleros: HAMBRE, TERROR, ENFERMEDAD, SOLEDAD, DOLOR. La conexión entre todos ellos es que tienen el género cambiado; lo que debería llevar el artículo masculino, lleva el femenino, y viceversa. Acá la NOCHE es EL NOCHE, y el CIELO es LA CIELO. EL SALUD. LA PAÍS.

¿Por qué se empeñará Diego en cambiar los artículos por

otros? Debe ser porque él, además de ser Ringuelet, ese hombre aturdido pero no

acabado, lleno de teorías maravillosas y explosivas, también es Matilde. La

Polaquita. La valiente nena que fue vendida, maltratada, expulsada de su país,

pero que sigue viva y acá. Y este libro, aún más que la novela anterior, tal

vez sea un rompecabezas de la vida de Diego, y cada personaje lleve un poco de

él. Del hombre que, con su testimonio, ayudó a meter en cana a Etchecolatz.

LA PATRIA ES EL MATRIA.

.jpeg)

.jpeg)